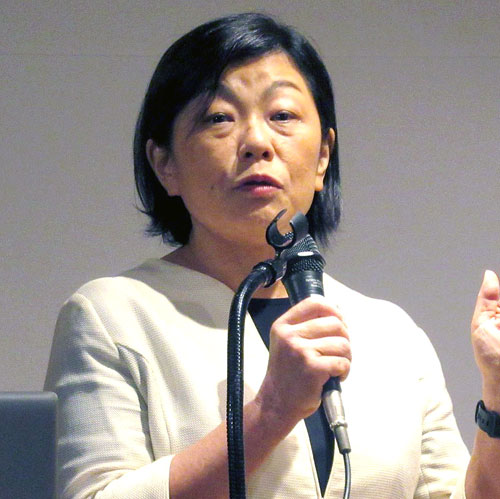

「われわれの食生活で健康と栄養の様々な課題が指摘される中、まずはバランスの良い食事でエネルギーを適切に摂取することが大切だ。そのためには、子どもだけでなく大人の食育も重要になってくる」と話すのは日本スポーツ栄養協会の鈴木志保子理事長。食の安全・安心財団(理事長=上原征彦流通経済研究所名誉会長)が「健康と栄養」をテーマに開催した意見交換会の基調講演で語った。

食品・卸・小売・外食等業界団体が加盟する加工食品食育推進協議会と共催したもの。会場・オンライン合わせて食品業界や自治体関係者など500人以上が聴講した。

生活者はライフスタイルの多様化とともに食の選択肢が豊富になったが、「野菜の摂取量不足」「食塩の過剰摂取」「高齢者のフレイル予防」「健康食品の安全性」「朝食の欠食」などの課題も山積している。外食、中食、加工食品の活用を通じてバランスの良い食生活を実現するため、農林水産省・消費者団体・食品メーカーなどから識者が集って意見交換を行った。

冒頭、鈴木理事長はこのほど改訂された「日本人の食事摂取基準」(2025年版)に触れながら、「エネルギーと栄養素の必要量は個人差がある」「日本人は子どもの頃から味付けが濃くナトリウムの摂取量が多い」「過度なダイエットは体の様々な機能を低下させる」などと現状を説明。

その上で「日本では小学校・中学校で統一的な健康の教育が終わってしまう。それを高校、大学、社会人まで生かし続けるのは難しい。広い視点で健康を維持するには大人向けにも栄養や食生活の教育を充実させるべき」との考えを示した。

加工食品については「例えばインスタントラーメンは塩分の過剰摂取が指摘されるが、非常に多くの消費者に浸透している。であればまず食べることを前提に、個々の健康状態に配慮して食生活に取り込むのが良いのでは」などと語った。

次いでパネルディスカッションを実施。味の素社のグローバルコミュニケーション部サイエンスグループの畝山寿之氏は自社で早くから栄養価値を数値化して取り組んできたことを紹介。野菜や塩分の摂取に関して「生野菜をたくさん食べるには限界がある。そこで出汁を使った煮物などのレシピを提案。塩分を抑えながら野菜の摂取量を増やせる」などと話した。

キユーピー広報・サステナビリティ本部サステナビリティ推進部の仁田友香氏は「若い方の野菜摂取量を増やすには正論の健康だけでなくアプローチの方法を変えていく必要がある。例えば、最近はサラダ専門店が増加傾向だ。野菜の摂取にはリフレッシュ効果もあることを伝えていければ」とした。