扇雀飴本舗は3月、創業100周年を迎えた。

これを記念して、3月28日、大阪市立中央公会堂で100周年記念祝賀会を開催。ゲストに歌舞伎役者の三代目・中村扇雀丈とラジオ大阪アナウンサーの和田麻実子氏を招き、役員と社員159人が一堂に会して喜びを分かち合った。祝賀会閉幕後には、4隻の船に分乗して道頓堀川まで記念クルーズを実施し、社外にも賑々しく感謝の気持ちを伝えた。

祝賀会で冒頭挨拶した米田英生社長は「“扇雀飴らしさ”って何だろうと、100周年を迎えるにあたって、私も追い求めたいということで、過去の業界紙から探してみると、1つ目に浮かび上がったのが“和の精神”だった」と語る。

米田社長の祖父にあたる創業者の一人・ナニワのキャンディ王といわれる米田市太郎氏は“心に太陽を持ち、くちびるに歌を”を信条に掲げ、和気あいあいとした温かい平和な家庭を築くことが会社を発展させる原動力とみていた。家庭が明るくなれば自然と日々の仕事にも励みが出て、この気持ちがさらに社内に広まり従業員一同にも及ぶとの考えを持っていた。

「叔父である米田惠治元専務からも“過去から社員を温かく大事に接してきた。家族のような会社”と聞いており、私としてもしっかり継続していきたい。市太郎氏は奈良市教育員会委員長も務め多数の講演を行い、社会との和も非常に大事にしてきた。このことは、当社の第76期のキーワード“思いやり”にも通じる」と述べる。

この考えから、祝賀会も社員が楽しむことに主眼に置いて開催された。社員の席は、社歴の長い・浅いで大別したのち、本社・姫路工場・全国各支社の社員が万遍なく交流できるように米田社長が抽選で決めていったという。

なお会場となった大阪市立中央公会堂は「大阪の文化・芸術の発信拠点であり、100年の歴史の重みを皆さまに感じていただけるのではないか」との思いを込めて米田社長が選定した。

大阪市立中央公会堂は、大阪市民の岩本栄之助氏の寄付のもと1918年(大正7年)に竣工。以来、一世紀近くにわたり国際的な一流アーティストによるオペラやコンサートのほか、各界著名人の講演会も数多く開催している。

“和の精神”とともに浮かび上がった“扇雀飴らしさ”に、“チャレンジ”と“こだわり・本物志向”がある。

今回、チャレンジ精神を受け継いだ100周年施策としては「大阪 道頓堀 広告ジャック」が挙げられる。

TSUTAYA EBISUBASHI店の巨大デジタルサイネージに100年の歴史を振り返った記念動画を3月24日から30日までの計7日間放映したほか、3月28日にはサンプリングに伴い道頓堀川にLEDアドクルーズ船も運行した。

これらの施策の底流には、1962年に実施した大阪上空からのビラ撒きの精神がある。

家庭にテレビが普及し始めた1962年、米田市太郎氏は、飛行機をチャーターして大阪の上空からビラ7万枚を撒くという斬新なPRを実施した。拾った人の中から「大阪上空遊覧飛行」への参加を募り、スポンサーを務めるテレビ番組で当選者を発表して話題を呼んだという。

米田社長は「このチャレンジの精神というのは当然、商品開発にも非常に活かされている」とし、純粋なはちみつのみを原材料に使用して「はちみつ100%のキャンデー」の開発に漕ぎつけた研究開発部OBの横山文一氏の功績を称える。

横山氏は、蜂蜜屋の展示施設をともに訪れた米田惠治元専務から、“はちみつを固めてキャンデーにしてはどうか”と持ちかけられる。はちみつは粘度が高くスプーンですくいづらく、キャンデーにすれば手軽に持ち歩くことができると考えた横山氏は開発に着手。

自然素材を追求し、はちみつだけを固めた点がポイントとなっており、チャレンジ精神ととともに、こだわり・本物志向を象徴する商品に位置付けられる。

はちみつそのものを固めることは至難の技とされていたが、失敗や試行錯誤を重ねて、発案から製法完成まで約2年、特許出願から取得まで約4年という長い年月を要した。

特許取得から20年が過ぎ、現在、特許は期限切れとなっているが、製法の難しさからか追随の動きは皆無に等しく、ロングセラー商品へと成長を遂げている。おいしさや見た目のよさは、複数産地のはちみつのブレンドを随時見直すことで磨き続けている。

「市太郎氏は “商品は本物、人は真心を合言葉にしていきたい”と語っていた。横山元開発部長は“開発は机上の空論ではわからない、人と違う視点を養うことが大事”と述べ、自ら養蜂も手掛けていた。このような視点を受け継ぎ、当社独自の付加価値をどのように高めていけるかが今後のポイントだと考えている」と力を込める。

近年は、「現地に足を運ぶことでしか得られない気づきが学びを得て商品開発に活かす」ことを目的に、社員がキャンデーの原料となる土地を訪れ、生産者との交流を深める取り組みをスタートした。

この取り組みから開発されて好調に推移しているのが「幻の柑橘 直七のど飴」。

同商品は、高知県産直七(なおしち)果汁を使用したのど飴。ビタミンCと和漢エキスを配合しパッケージでは“のどスッキリ”を謳っている。

2019年に発売され、2023年9月に果汁感をアップするなどしてリニューアル発売して好調に推移している。原材料の直七は、スダチの一種で高知県の特産品。生産量が少ないことから幻の柑橘と呼ばれている。

商品を通じて社会との結びつきも強めている。

中堅社員から出された“思いやり”の開発テーマに沿って開発された「海のソーダCANDY」では、「日本財団 海と日本PROJECT」を通じて、売上の一部を日本の子どもたちの支援に役立つ窓口に寄付している。

社員による清掃活動にも取り組み、本社周辺の高津(こうづ)神社、中央小学校の近辺から開始し、姫路工場近隣の海岸での「海ごみゼロ」活動などへと活動範囲を広げている。

工場を構える姫路とのつながり強化という点では、2023年から毎年11月に開催される「姫路菓子まつり」に出店している。

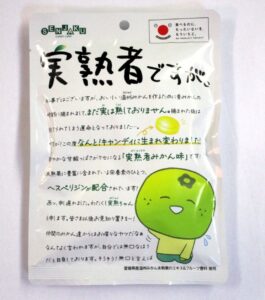

アップサイクルの取り組みとしては、摘果(てきか)された愛媛県産温州みかんの未熟果を使用したアップサイクルな飴「実熟者(みじゅくもの)ですが。」を開発し2024年3月から発売している。

みかんの木は、葉で養分を作り、葉に対して実がつきすぎると、みかん1個あたりの養分が少なくなることから、摘果と称して未熟果のうちに実を間引く必要があり、間引かれた未熟果の多くは廃棄される。

「実熟者ですが。」は、このように摘果された愛媛県産温州みかんの未熟果をエキスにし配合した商品。

成熟果に比べると未熟果はヘスペリジンが豊富に含まれていることから飴にも配合している。

摘果された未熟果を価値あるものに生み出したアップサイクルな商品であり、パッケージには食品ロス削減国民運動のロゴマーク「ろすのん」もあしらわれている。

今年3月にリニューアル発売したロングセラー商品「ジュースキャンデー」も、まるごとすりおろした果実を使用しており、果実そのままの美味しさに加えて、食品ロス削減の要素を持つことから、パッケージ裏面には「ろすのん」がデザインされている。

次の100年に向けては、“和の精神” “チャレンジ”“こだわり・本物志向”の3つの“扇雀飴らしさ”を基軸に、和の精神を輪の精神に昇華させて、生産地との協業・海外進出の本格化・飴菓子製造以外の事業を視野に入れる。

「少なくとも海外に対しては、輸出をしながら、日本の飴菓子文化や日本の良さを伝えていきたい」との考えを明らかにする。

創業101年目となる第77期のキーワードは“スタート”。

「無事に社員と今日の日を迎えられて本当によかった。次の100年に向けたスタートラインに立ったと思っている。社員あっての扇雀飴本舗であり、社員一人一人が力を発揮することでしっかりと存在感が示せると信じている。社長としてはコミュニケーションをとることが大事で、社員により近い目線で行動していきたい」と意欲をのぞかせる。

同社は、米田勘四郎氏・市太郎氏の兄弟によって創業。1925年(大正14年)3月、大阪本社所在地(大阪市中央区瓦屋町)で第1工場(米田商店)を完成し、ウサギ印ドロップ・チャイナマーブルを製造開始、1950年1月には本社周辺の高津神社にあやかり、高津(こうづ)製菓を設立した。

米田市太郎氏が二代目・中村鴈治郎丈と親交があり、中村鴈治郎丈の息子である二代目・中村扇雀(四代目・坂田藤十郎)丈の後援会長を務めていた関係から1952年7月に「扇雀飴」の製造が開始される。

「扇雀飴」の誕生について、三代目・中村扇雀丈は「神戸の会社が二代目・中村鴈治郎丈あやかり『鴈治郎飴』を出していたという。父も自分の名を冠したものができたらいいと思っていたようで、ご縁があった米田さんにお願いしたところ扇雀飴を作っていただいたと聞いている」と説明する。

発売当時、扇雀ブームの追い風もあり「扇雀飴」は大ヒット。商品名が会社名よりも知れ渡ったことから1961年に扇雀飴本舗へと社名変更する。

三代目・中村扇雀丈は「私も自分の名前がついていることに本当に嬉しく思う。米田英生社長とのおつきあいは2023年から。先々代の市太郎氏はもちろん存じ上げており、先代の幹郎会長ともお食事を一緒にさせていただいたが、それまで当代の社長とは一度もお会いすることがなかった。お会いしたところ年代が一緒ということで非常に意気投合した。100年を、200年、300年につながる新しい一歩にしていただきたい」とエールを送った。