アサヒ飲料のCO2を吸収する「CO2を食べる自販機」の設置台数が急増している。

2023年6月から実証実験を開始し、2024年12月末時点で約450台を設置。2025年4月には、設置台数が1500台を突破した。

「CO2を食べる自販機」は、既存自販機の内部の空きスペースにCO2吸収材を置くだけで仕立てられ、台数増の多くは既存自販機を改修したものと思われるが、新規設置にもつながっているという。

6月4日、都内のイベント会場で取材に応じた峯澤和裕未来創造本部CSV戦略部プロデューサーは「新規設置する自販機を含めて、人通りが多い場所やシンボリックな場所に設置してある自販機にCO2吸収材の搭載を進めている。様々な企業様へのご提案のスピードを上げいったところ増加につながったのだと思う」と語る。

商業施設や駅など屋内外問わず人目を引く場所に多く設置されている。

設置先の企業から「環境に配慮している姿勢が打ち出せる」といった声、設置先の学校からは「生徒の環境意識が高まった」などの声が寄せられているという。

「設置企業様の中には、設置に関するリリースを出していただくなど、アピールにつなげる動きもみられる。企業様からお声がけいただくこともある」と述べる。

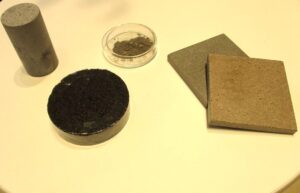

「CO2を食べる自販機」は、自販機にCO2吸収材を搭載しCO2を吸収したCO2吸収材(使用済みCO2吸収材)を肥料やコンクリートなどの工業原料に活用することを目指したもの。

1台当たりのCO2年間吸収量は稼働電力由来のCO2排出量の最大20%を見込み、スギ(林齢56-60年)に置き換えると約20本分の年間吸収量に相当する。

使用済みCO2吸収材を活用した実証実験も拡大している。

自販機オペレーターが、粉末の吸収材をぎっしり詰め込んだ2キロ段ボール箱を2つ自販機内部に設置し、およそ2週間ごとに交換。交換は、飲料補充の際に行われる。

使用済みCO2吸収材は、最終的に一か所に集められ協力会社に引き渡されて加工される。

使用済みCO2吸収材を使った実証実験では主に、コンクリート・舗装・床タイルに活用されている。

2023年8月から、前田道路との協業で、石粉の代わりに使用済みCO2吸収材を混合したアスファルト舗装材料の実証実験をアサヒ飲料研究所内の道路で開始。現在は茨城県土浦市の一般道や大阪・関西万博の道路でも使われている。

2024年7月からは、伊良部島環境協会と協業し使用済みCO2吸収材をサンゴの移植に活用。白化抑制傾向を確認し、今後は再現性とメカニズム確認に向けた試験を予定する。

同11月には西松建設と協業し、使用済み吸収材を活用したカーボンネガティブコンクリートを開発。落ちふた式U形側溝や藻場コンクリートブロックのコンクリート二次製品に適用可能であることを確認した。

同12月には京王電鉄・アゲオと協業し、使用済みCO2吸収材を開発したケーブルトラフを開発し京王電鉄施設内に導入した。

今年4月には、日本エムテクスと使用済みCO2吸収材を全体の50%程度含んだ無焼成のタイルを開発。

同タイルは、一般的なセラミックタイルと比較して、加熱焼成が不要なため、低炭素であると同時に強度が高く割れにくくなっており、防災性の向上においても期待されている。そのほか廃材を混合し、廃棄物の削減にも貢献しうる。

日本エムテックスは今夏をめどにハウスメーカーやデベロッパー向けに同タイルを発売する。

使用済みCO2吸収材のニーズの高まりも見込む。

「今後は建物の脱炭素化でCO2排出を減らすという活動も増えていく」とみている。。

自販機の設置と併せて、使用済CO2吸収材を地産地消のように活用する地域内カーボンリサイクルの取り組みも進められている。

岩手県奥州市では、地球温暖化対策をめぐる連携協定を締結し、「CO2を食べる自販機」を導入するとともに、使用済みCO2吸収材を公共工事で活用していくことが検討されている。

今後は、CO2を資源とした工業原料品の展開を拡大するとともに、エリア内でのCO2資源循環モデルの実現を図る。

サンゴ保全に関しては、世界的な課題でもあることから、日本発のCO2資源循環モデルのグローバル展開も視野に入れる。

「CO2を食べる自販機」の設置台数については「2025年に5000台、2030年までに全国で5万台の設置を目指す」と意欲をのぞかせる。