国内生産量の低迷が深刻化する乾物原料。乾椎茸もその一つだ。少人数世帯の増加や食の簡便志向など近年の社会構造や消費者の生活スタイル変化から、消費も漸減傾向が続いてきた。

2011年の福島原発事故による影響から東日本で出荷の制限や自粛が続いたことを契機に、かつて一大産地だった岩手や栃木をはじめ東日本の生産量が今ではかつての4割程度にまで激減。

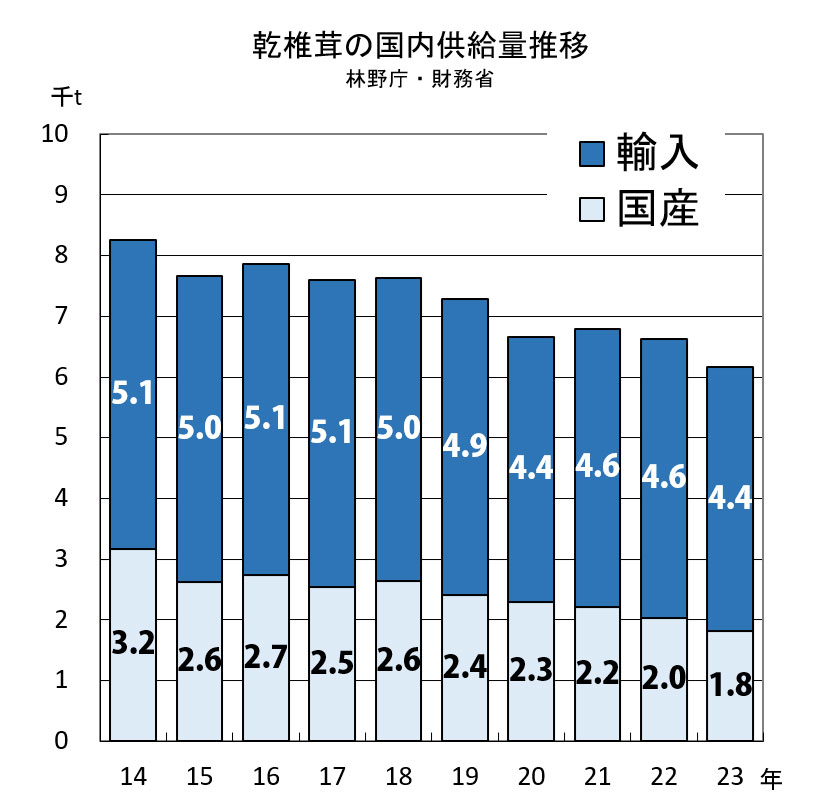

また大分・愛媛・宮崎を中心とした西日本の産地でも生産者の高齢化や後継者難、気候変動による影響から生産は縮小の一途をたどり、この15年ほどで国内生産量はほぼ半減した。

「高齢生産者の引退が進み、生産量が減っている。このところ相場がかなり高騰していて、去年の同じ時期と比べて単価が30%は上がった。もう無理だということで、値上げを打診しているメーカーもあるようだ。もはや乾椎茸はただでさえ高級食材だが、ここまでくると消費者はもう手が出ない」(乾物メーカー)。

全国生産量の3分の1強を占める主産地の大分県では、今年3月の入札会で平均単価が8470円/㎏と1月に続いて過去最高値を更新。前年同期のほぼ1・6倍という暴騰相場を呈した。

春子の発生の遅れから出品数が低迷したこともあり、商社の在庫薄感から強気の応札が相次いだ模様。冬菇系や秋子の柄が長い香信系、下級品に至るまで全面高の様相。平均4000円台で推移していた3年前に比べて倍の水準となっている。

一方、中国産と香港産で占められる輸入量は、昨年は前年比98.7%の4292tと微減。ただこちらもこの10年だけで15%減少している。市場の縮小に歯止めがかからない。