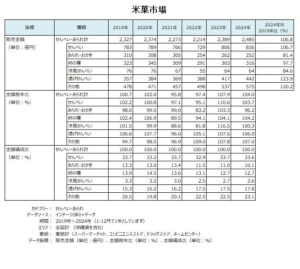

令和5年産(2023年産)の国産米の不作に端を発した令和の米騒動が米菓市場を直撃している。

米菓の需要は引き続き堅調に推移する一方、2年連続の米価高騰が各社の経営を圧迫。

価格高騰に加えて、あるいは価格高騰以上に業界人の頭を悩ましているのが国産米の調達困難。主食用米の供給不足に引っ張られるように、多くの米菓や味噌などに使用される目幅1.85ミリ未満の“ふるい下米(ふるいしたまい)”などの加工用米も高騰し供給がタイトになっている。

今後、このような状況が政府備蓄米の放出で多少なりとも解消されるのか――。

先行きが見通せない中、各社ともコストアップを打ち返すべくさらなる効率化に取り組むとともに需要創造を模索している。

コメ不足 中間業者の把握が課題

そもそも主食用米の消費量は長きにわたり減少傾向にあった。

農林水産省の食料・農業・農村政策審議会「米の基本指針(案)に関する主なデータ等」(2025年1月31日発表)によると、1996/97年(1996年7月~97年6月)の主食用米の需要量(消費量)は944万トン。

以降、年によって若干の凸凹ありながらも、食の多様化や洋風化で漸減し、さらに2011/12年以降は人口減少の要因も加わり減少幅が拡大。毎年10万トン程度のペースで減り続け2022/23年には691万トンにまで落ち込む。

ダウントレンドの中、その翌年の23/24年には705万トンに増加。前年度から14万トン増となった一因について、取材に応じた農林水産省農産局農産政策部企画課食糧調査官の板倉博氏は総務省「消費者物価指数」を引き「パンやめん類などとの比較による値頃感でお米の需要が伸びたのではないか」と推察する。

なお、インバウンド需要の影響は限定的とみられる。訪日外国人の主食用米の消費量はコロナ禍前の2019年が4.4万トン(訪日外国人数3188万人)、コロナ禍を経て需要が復活した23年には4万トン(同2507万人)を記録。24年には5.2万トン(同3687万人)となり前年比1.2万トン増。増加傾向にはあるものの14万トン増分の1割にも満たない。

一方、民間在庫量は2009年を起算点とすると、2023年まで毎年180~220万トン(各年6月末時点の在庫量)の幅で推移していた。

「需給が緩めば当然、取引価格は下がる。“在庫を減らせば価格は上がり、作り過ぎれば価格は下がる”を繰り返してきた。我々としては適切な生産量と需要に応じた生産を呼びかけている」と振り返る。

180~220万トンの幅で推移していた在庫量は、24年6月末に突如、153万トンに急落。

これには、2023年産の国産米が猛暑による高温障害で不作となったことが起因とされる。ここで言う不作とは、収穫した玄米から糠(ぬか)や胚芽が取り除いて精米した際の歩留まりが著しく低下したことを意味する。

全国の作況指数は玄米ベースで23年・24年ともに101を見込む。

収穫量で大きな変動はみられなかったものの、複数の大手卸売業者と米穀店の調査結果から算出された精米歩留まりは、23年に88.5%、24年に89.5%となり20~22年度平均の90.2%を下回った。

特に落ち幅が大きかった23年は、精米後、デンプンの蓄積が不十分な白未熟粒(しろみじゅくりゅう)や米粒の胚乳部に亀裂が生じる胴割れ、カメムシにデンプンの汁を吸われた斑点米などが多くみられたという。

精米歩留まりの低下は、統計上、玄米の需要増にもつながる。

「玄米の実力がないと、(同じ量の主食用米を確保するのに実力のある玄米と比べて)玄米を余計に必要とする。一人当たりの消費量が変わらなくても玄米の需要増につながってしまう」と指摘する。

加えて23年は加工用のふるい下米も直撃した。稲穂の先端と根元につく元来小さめの米粒が高温により大きく成長し過ぎてしまい、網の下に落ちる量が例年に比べ激減したという。

このような実態は、毎年、秋の収穫時期から数か月経った年末あたりに明らかにされる。

米菓業界では23年末からコメ不足が問題視され、外国産米の輸入量を増加させるなど原材料の確保へと奔走し始める。

このように消費量の増加と在庫量の減少で国産米の需給がタイトとなる中、24年を迎えて、さらなる追い討ちをかけたのが8月に発表された南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)。パニック買いにより店頭から一時期コメが消え、令和の米騒動へとエスカレートする。

通常、新米は年末から年始にかけて古米から切り替わっていくが、24年はパニック買いにより8月下旬から新米の先食いが始まったとされる。

価格も高騰し、価格高騰により、ふるい下米の需給も逼迫。仄聞するところでは、中食・外食産業が価格高騰の直撃を回避するため、ふるい下米を買い求め主食用米に混ぜて提供しているという。

24年産のふるい下米の発生量は40万トン程度。23年産に比べて8万トン増加したものの、19年から22年産と比べると10万トン程度少ない水準となった。一方、2024年産の主食用米生産量は前年比3%増(18.2万トン増)の679万トンとなった。

米菓業界で、さらなる懸念材料に挙げられるのが、もち米の不足。主食用米の原料となる、うるち米が高値で取引きされることで、作付け段階でもち米からうるち米へのシフトが進む可能性がある。

「もち米は契約生産によるところが大きく、契約ベースでの実態はある程度フォローしているが、もち米だけの情報は数十年前に統計的にも取得できず把握できていない。もち米に限らず飼料用米などからも主食用米にシフトする動きがあるという話は耳に入ってきている」という。

国産米の価格高騰が生産者に利益として還元されるのであれば、持続可能な稲作につながりプラスの側面もあるが、現状は、流通経路の多様化によりサプライチェーンのある部分で滞留していることで価格が吊り上げられている可能性がある。

農協が全生産量の90%以上を仕入れてしていた時代は今や昔。コメの流通自由化もあり、仕入先の多様化・分散化が進み、現在は中間業者の実態や総体がつかみにくくなっている。

農水省が発表する集荷業者の集荷・販売状況は、年間の玄米仕入数量が5000トン以上の集荷業者などを対象に集計したデータとなっている。

「生産者のところに溜まっているのか、調査対象外の業者に行ってしまっているのか、データの中では追い切れていない。一定規模以上のデータしか集まっておらず、今後、そこをどう把握していくかが我々の課題」と述べる。

コスト高が当たり前の時代 打ち返しへ知恵を絞る米菓各社

国産米の状況が不透明な中、外国産米は供給面では支障をきたしていないものの価格が高騰し円安が追い討ちをかけている。

こうした状況を踏まえて「コスト高が当たり前の状態になるニューノーマルな環境に突入したとみている」と気を引き締めるのは亀田製菓の髙木政紀社長COO。

「場面によっては、原材料が安くなる局面も出てくるかもしれないが、昨今の情勢を鑑みると、それは一時的な動きで、原材料高騰は続くと構えるべき。コスト増が常態化していくことを基準に収益力を上げられるように設計していく必要がある」と続ける。

亀田製菓は前期、コスト増を打ち返す施策としてパッケージサイズを集約。包材のサイズや製品の規格を揃えて稼働率の低いラインを一つのラインに統合することで様々な商品に対応できるようにした。これにより新潟にある3工場(亀田工場・水原工場・白根工場)でおよそ50あったライン数を35に削減した。

天乃屋もコストアップ対策として、前々期(8月期)から生産アイテム数を絞り込むことで生産性を高め、売上に対する労務費率を大きく低減。

これに価格改定効果が加わり「前期は最低限の利益を上げることができたが、お米の高騰が2年も続くとは思わなかったため、今期は先行きが不透明。引き続き主力品を中心に生産性の向上を各部署でやりながら対応していくしかない」と天乃屋の大砂信行社長は述べる。

過去、業界のプライスリーダーな側面があった三幸製菓は、昔の売り方を全て見直し、安全安心を第一に価値に見合った多様な価格帯を意味する優品適価(ゆうひんてきか)”な商品を提供すべく全社一丸で体質改善と品質向上に努めている。

三幸製菓の山下仁社長は「2022年2月に発生した荒川工場の火災事故により、月平均50億円の売上げが一気になくなり米菓売場が縮小の危機にさらされた中、皆様のご尽力のお陰でなんとか米菓売場を維持していただいた。米菓業界をはじめお菓子業界の皆様に物凄くお世話になったと感謝しており、それに報いたいという気持ちがある」と力を込める。

国内の人口減少に加えて国産米の調達が不安定化する中、主力ブランドへの集中や付加価値化、海外展開に注力する動きも強まっている。

岩塚製菓は今年1月、開発本部を新設。「開発者としての役割に集中できる環境を整えるため」と岩塚製菓の槇大介社長COOは説明する。

「ばかうけ」など主力・定番商品の活性化に引き続き注力するのは栗山米菓。栗山米菓の栗山敏昭社長は「特に発売20周年を迎える『瀬戸しお』を全社挙げて盛り上げていく」と意欲をのぞかせる。

ぼんちは、「うに黄金揚煎」の価格改定を伴うリニューアルで手応えを得る。うにたれのグレードを上げて生地に一層しみ込むようにするなどして高級感をアップしてリニューアル発売したところ、前身商品と比べて出荷価格を4%程度アップしたものの、8-12月累計で30%程度伸長した。

日の出屋製菓は、米菓と和菓子を融合した高付加価値型の新商品「あんとろべい」で需要創造に挑む。

海外でブレイクの兆しをみせるのは越後製菓。今年3月からカナダ・ケベック州の一部の店舗で英語とフランス語を併記した「ふんわり名人 チーズもち」と「新潟の星 甘から」の販売を開始した。

もち吉は、台湾本店(台北市)が好調に推移。今後は2号店の開業を視野に入れつつ台北市以外の催事に出展するなどして認知度を高めていく。