前2月期は西日本の多くのスーパーが客数増を狙い、価格訴求を強めた。一方、商品の値上げで仕入値は上昇しており、粗利益率は低下。全般的な価格の高騰で売上は軒並み前年を上回ったが、必ずしも客数増にはつながらず、粗利の減少、人件費を中心とするコスト増などにより減益となった。今期はアプリ対応やPBの投入などで顧客の獲得と利益改善を図り、各社とも増収増益を狙う。

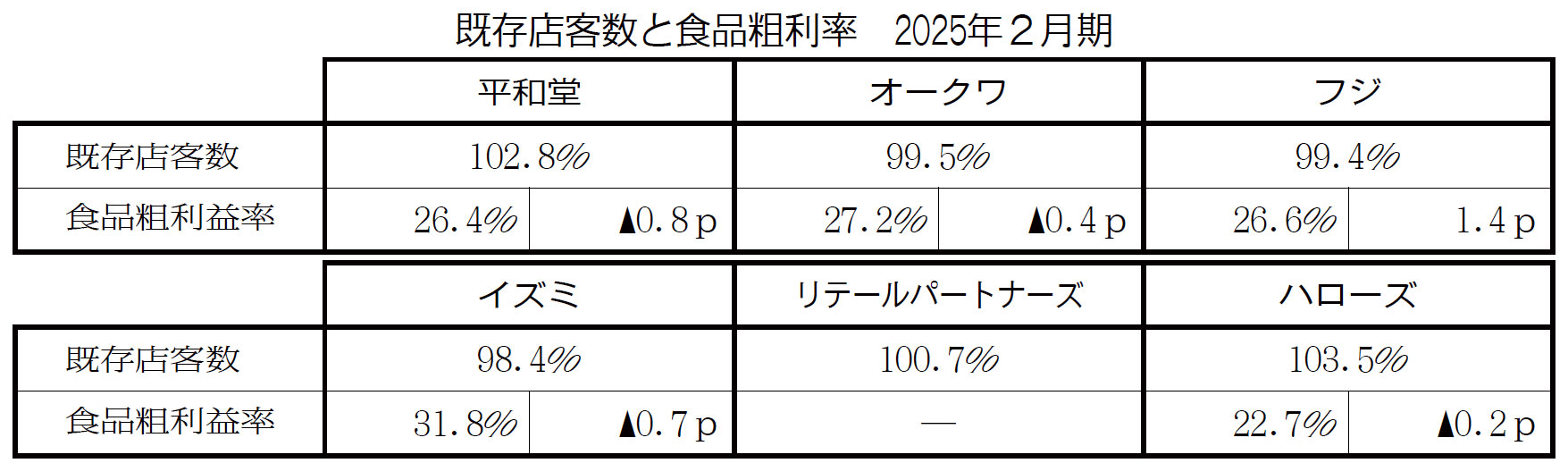

平和堂は子育て世代の獲得へ向け、購買頻度の高い商品を中心に価格対応を強化した。結果、食品の売上は6.5%、客数は3.6%伸長。一方で価格訴求により食品の粗利益率は0.8ポイント低下した。平松正嗣社長は「売上を伸ばし粗利高を取ろうとしたが、いずれも期待値に及ばなかった」と振り返る。

オークワは日配品と農産品を中心に利益率を下げ価格訴求を行ったが、日配の売上は目標の5%増に対し2%増にとどまった。客数も0.5%減少。大桑弘嗣社長は「想定以上に利益率を落とし、売上も目標に届かなかった」と説明する。

イズミはランサムウェア被害の影響を受けた後、第2四半期から客数の回復を最優先課題とし、月間特売「全力応援値下げ」などを実施した。低価格帯の商品は二ケタ伸長したものの、食品の粗利率は0.7ポイント低下。客数も1.6%下がった。

フジはEDLPのアイテム数を増やした。関連商品の売上は約3.6倍に拡大し、食品の売上も1.6%増加。粗利益率も1.4ポイント改善したが、客数は0.6%減少した。

結果、オークワとイズミは連結・単体とも、平和堂は単体、フジは連結がいずれも増収減益となった。一方、リテールパートナーズは「競合を意識した無駄な安売りを抑えた」(田中康男社長)が、もともと「DS的なEDLP」(同)を行っている事業会社のマルキョウなどが客数を伸ばし増収増益につながった。ハローズも既存7店舗の大規模改装などで客数が増加。増収増益となった。

各社は今期、アプリの利便性向上による顧客の獲得や、PB拡充に伴う粗利改善に注力する。

オークワは子育て世代へ向け、アプリを活用したポイント付与やクーポンの発行を実施。「これまで囲い込めていなかった30~40代の獲得につなげたい」(大桑社長)としている。平和堂はアプリでチャージできる銀行を増やし、顧客の拡大を図っている。1月から三菱UFJ銀行と京都銀行が対象に加わり、重点エリアと位置付ける愛知や京阪神の利用者が増えた。

イズミとフジはPBを強化。イズミは9月から自社の新しいPBを投入する準備を進める。日配を中心に、30品目程度を想定。「将来的には食品の中の構成比10%を目指す」(山西大輔副社長)。

フジは引き続きEDLPとPBに注力。山口普社長は「節約志向が強まろうがそうでなかろうが、価格は正面から向かうべき課題。買い方の変化に加え、オペレーションの面からもEDLPにシフトすべき」との考えを示す。PBに関してはトップバリュの売上構成比を現在の8%から、26年度中に15%へ高める計画だ。こうした施策を進め、各社とも増収増益を狙う。